2017年6月17日(土)、第60回租税法研究会・第26回プロゼミ・第18回研究ゼミが開催されました。

第60回租税法研究会第1部では、航空機リース事業の終了に伴い民法上の組合員が受けた債務免除益が一時所得に該当するとされた事例―東京高裁平成28年2月17日判決―について研究員より発表がなされ、民法上の組合形式を使ったスキーム事案について幅広い意見と議論が加えられました。

また、第2部では、外国子会社のペーパーカンパニーと実質所得者課税の原則の適用―横浜地裁平成13年10月10日判決―として、法律的帰属説と経済的帰属説といった学問的な関心を実務に活かすべく事例検討がなされました。

第26回プロゼミでは、いわゆるストックオプション訴訟(最高裁平成17年1月25日第三小法廷判決)を基に、新しいスタイルでのプロゼミがスタートしました。

従来のプロゼミの、「研究員からの発表とそれに対する意見・質問」というスタイルを改め、「発表班・質問班・司会班・ジャッジ班」の4チームに分かれて討論するスタイルへとプロゼミがリニューアルされました。

自分の意見をただ主張するのではなく、発表班や質問班は、あらかじめ納税者側・課税庁側に分かれての立論を行い、ジャッジ班は裁判官のように両者の主張を汲んだうえでジャッジメントを下します。司会班は、随時飛び交う意見を簡潔にまとめ進行をする等、より応用力を鍛えることを目的としたスタイルとなっています。

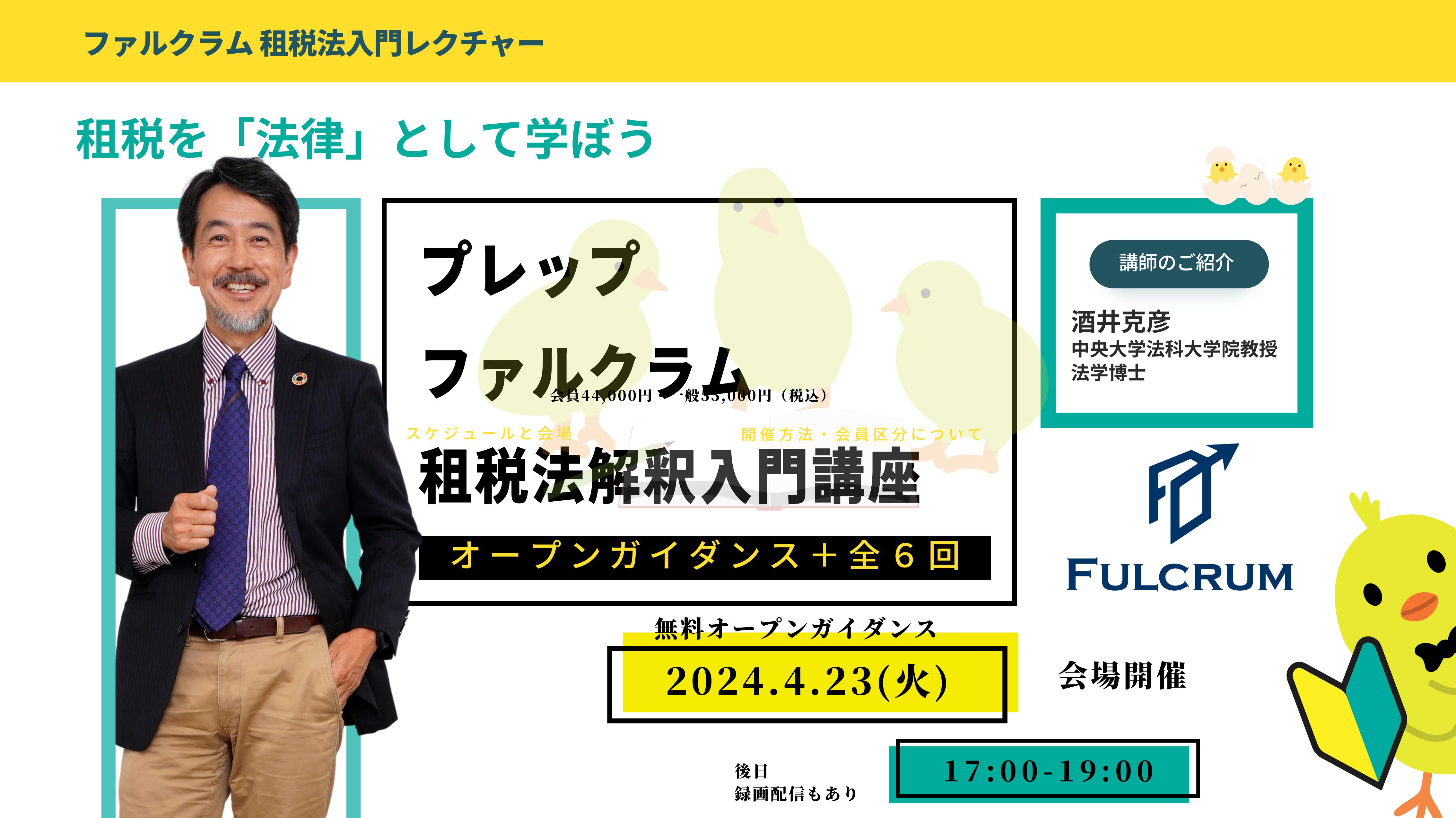

2017年6月13日(火)、第1回 プレップ・ファルクラムが開催されました。

前半、酒井克彦代表より、「租税とは何か」という根本的な命題について解説がなされました。「税」と名前の付くものはすべて租税といえるのか、租税とはそもそも何なのか、これからの学習にあたっての土台についての説明がなされました。いわゆる旭川国民健康保険料事件上告審、最高裁平成18年3月1日大法廷判決などを中心に租税の意義とは何かを学びました。

後半は、ファルクラム上席主任研究員の臼倉真純より、プレファルで解釈論を学ぶ前提として、憲法84条をはじめとする租税法の大原則である「租税法律主義」とその内容について解説がなされました。また、租税法の「法源」や、法と施行令、施行規則、通達の違いなどについての基礎知識についても説明がなされました。

「租税とは何か」といった議論や、「租税法律主義」などは、当然の前提のようにも思われますが、当然のことすぎて実はあまり深く考えてこなかった部分が多いようにも思われます。改めて「知っているようで知らない」これらの土台部分を理解することが、これからプレファルで学ぶ解釈論の基礎となるはずです。

2017年5月9日(火)、プレップ・ファルクラムのガイダンスが開催されました。

ファルクラム租税法研究会(スタンダードコース・プロゼミコース)は、研究員による発表のみならず、それに対する意見交換、議論、討論を少人数のテーブルごとに行うことが特徴的です。

しかしながら、いきなりグループ討論となると少し腰がひけてしまう、レベルに着いていけないのではないか、もう少し基礎的な部分をインプットしたいという要望を受け、ファルクラム租税法研究会の基礎コースとして、スクール形式でのプレップ・ファルクラム(プレファル)を開講することとなりました。プレファルで租税法の基本を学び、応用的な理解へとステップアップしていきましょう。

プレファルは、税理士等士業の方のみならず、どなたでもご参加いただけます。

税理士事務所勤務のスタッフの方、企業の財務部や経理部等にて租税に携わる方、現在税理士試験を目指している方など、「租税法」を一から学びたい方にお勧めです。

ガイダンスでは、まず酒井克彦代表よりファルクラムの概要と、租税法を法学として学ぶことについて説明がなされました。次いで、ファルクラム上席主任研究員の臼倉真純より、今後のプレファルの概要、進め方等についてガイダンスを行いました。

平成29年4月20日(木)、ホテルニューオータニにて、2017年度第1回公開セミナー「税務調査の法律問題」を開催しました。

成25年1月施行の新しい国税通則法により様々な税務調査に関する手続が整備されましたが、問題点の多くが依然として未解決のままであるといっても過言ではありません。公開セミナーでは、税務調査の法律問題について事例を使って討論、検討がなされました。

2017年4月8日(土)、第59回租税法研究会・第17回プロゼミ・第25回研究ゼミが開催されました。

第59回租税法研究会(スタンダードコース)では、第1部に、商品券購入のための費用は交際費等として損金の額に算入されるかが争われた事例―東京地裁平成27年9月9日判決―について、研究員より発表がなされました。実務上の注目度も高い交際費等の範囲について活発な意見交換が行われました。

第2部では、公正証書があったとしても贈与税の負担回避のために作成されたと認められるときは、登記手続のときに贈与による財産取得があったと判断された事例―名古屋高裁平成10年12月25日判決―を基にディスカッションがなされ、酒井教授より解説が加えられました。

第25回プロゼミでは、相続税の事案において、重加算税の賦課が否定された事例を素材として、国税通則法68条にいう隠ぺい又は仮装の認定の是非につき、検討が加えられました。

重加算税の賦課要件は、国税通則法68条に申告書提出以前に「隠ぺい又は仮装」が必要である旨が規定されているところ、法定申告期限後の税務調査において虚偽答弁等を行った場合に「隠ぺい又は仮装」があったといえるか否かについては議論があるところです。国税庁の通達においては、そのような場合でも重加算税が賦課される余地がある旨が示されていますが、相続人の間で税務調査に対し積極的には協力しない旨の漠然とした合意が形成されていた場合に重加算税の課される得るのかについて議論を加えています。

第17回研究ゼミでは、来春発刊予定の共同執筆書籍『通達のチェックポイント〔所得税編〕』に向けて、各自の担当事案の整理等がなされました。

平成29年1月7日(土)、第58回租税法研究会が開催されました。

第一部では、同一当事者間で行われた土地取引について交換契約ではなく、売買契約であるとされた事例―東京高裁平成11年6月21日判決―について、会員から発表がなされました。

この事件は、いわゆる岩瀬事件としてつとに有名な事例で、租税回避を考えるにあたっては絶対に避けて通れない事例といえるでしょう。私法上の法律構成の否認論の是非が争われた本件事件について検討がなされました。

第二部では、審査請求中の納税者が行った修正申告に、更正処分を是認したものでなく新たな処分等を避けるべく提出した旨の書面が付されていた場合の効力が争点となった事例―東京地裁平成25年7月30日判決―を検討しました。

申告書に書いたメモの効力など、実務的にも興味深い論点だったかと思われます。グループディスカッションの後、酒井教授からコメント、解説がなされました。

平成29年1月7日(土)、第16回研究ゼミが開催されました。

もう間もなく刊行予定の研究ゼミメンバー共同執筆書籍、『税理士業務に活かす! 通達のチェックポイント』について、最終チェックを行っています。

平成29年1月7日(土)、第24回プロゼミが開催されました。

今回は、役員退職慰労金の一部として土地を帳簿価額で譲渡した場合において、時価との差額が旧法人税法36条にいう損金経理をしなかった金額に該当するとされた事例―最高裁平成10年 6月12日第二小法廷判決―について、会員から発表がなされました。

役員給与については、平成18年度税制改正によって大きく改正されたところではありますが、賞与的性格を有するという点そのものは現在においても変わりありません。役員給与の性格が変わらない以上、たとえ法改正がなされたとしても過去の判例をないがしろにすることは到底できません。今回は退職慰労金の一部として現物支給した土地の時価と帳簿価額の差額について「損金経理」がなされていないとされた事例を検討しました。本件を通じて、役員給与の理解はもちろんのこと、法人の恣意性を排除するものとして用意されている「損金経理」についても考察がなされました。

平成28年12月10日(土)、第57回租税法研究会が開催されました。

第一部では、損害保険会社が海外子会社に支払った再保険料の損金該当性が争われた事例―東京高裁平成22年5月27日判決―について会員から発表がなされました。

本件は、いわゆるファイナイト保険事件と呼ばれる、租税回避や保険税務を考えるにあたって外すことのできない重要な事例です。

第二部では、組合員が組合から受けた金銭の所得区分(りんご生産組合事件)―最高裁平成13年7月13日第二小法廷判決―を取り上げ、グループディスカッションの後、酒井教授から解説がなされました。

この事件は、組合課税を考えるうえで必須の事例です。各グループからも様々な意見が出され、組合から受ける分配金の所得区分について検討がなされました。

平成28年12月10日(土)、第15回研究ゼミが開催されました。

いよいよ平成29年に研究ゼミ初の共同執筆書籍、『税理士業務に活かす! 通達のチェックポイント』が刊行されます。

年内作業の打ち合わせを行いました。